“须知两位相交错”——固-固相变动力学中的平动-转动耦合效应

固-固相变是指在外界条件(如温度、压强)改变时,一种固态物质在两种不同的晶体结构之间发生的相变,广泛存在于金属、合金以及冰等体系当中。固-固相变的动力学路径纷繁复杂,且对最终产物和相变速率均有影响,因此成为了材料学、金属学以及统计物理等不同学科领域共同关心的话题。

先前的研究常选用球形粒子作为模型体系进行此方面研究,揭示了丰富的固-固相变动力学行为1,2以及多种可能影响动力学路径的因素3。然而,由于其单体的旋转不变性,只能研究平动自由度导致的晶格变化;实际材料体系往往由各向异性的粒子组成,在相变过程中平动自由度与转动自由度会相互耦合。这种耦合效应已经被证实对于结晶、玻璃化等过程的动力学有显著影响,从而可以预期其对固-固相变的动力学路径同样十分重要,但尚未有理论研究关注此话题。因此,选取恰当的理论模型体系系统地研究固-固相变中平动-转动耦合的动力学机制对于实际应用具有十分重要的指导意义。

由中国科学院理论物理研究所软物质课题组提出的球棍多边形模型4展示出了丰富的相行为,特别地,球棍五边形、六边形和八边形都呈现出了从密堆相到旋转晶体相的同构相变。该相变过程中平动仅为简单膨胀,因此为理解转动及其与平动的耦合对固-固相变动力学的影响提供了理想的范本。

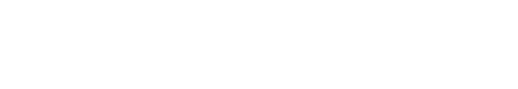

基于上述结果,该课题组进一步系统研究了球棍多边形体系固-固相变的动力学路径。作者通过分子动力学模拟发现了取向场中不同的缺陷模式:在升温导致相变的过程中,如图 1(d)-(f)所示,球棍五边形取向场中的缺陷形成模糊的条带与若干散点;球棍六边形取向场中的缺陷呈现随机分布的状态;球棍八边形取向场中的缺陷形成鲜明的条带。为了厘清背后的机制,作者通过固定质心的模拟研究了相变过程中的动力学路径。固定质心模拟反映了在给定体积和质心位置固定的条件下,体系的转动序参量在体系达到平衡态时的取值,通过与实际动力学轨迹中该序参量的取值进行比较,可以找出动力学过程中起主导作用的运动模式。如图 1(g)-(i)所示,球棍五边形的动力学路径由转动主导,球棍六边形的动力学路径由平动扩张主导,而球棍八边形平动与转动同步。

进一步,作者研究了逆向降温过程,发现五边形和八边形的末态产物既可以是密堆态(基态),也可以是多晶态;而六边形总可以回到密堆态。针对晶体态的定量分析表明:在从基态升温的过程中,单体对邻居粒子的转动约束越强,粒子越倾向于优先发生平动来弱化这种约束;而在从旋转晶体相降温的过程中,更强的转动效应有利于粒子预先与邻居粒子对齐取向。在升温过程中,五边形在基态构型中对邻居粒子取向约束最弱,因此倾向于先转动,六边形对邻居粒子取向约束最强,因此需要先发生平动,八边形介于二者之间;在从旋转晶体相降温的过程中,六边形对周围粒子仍有适度约束,因此可以在收缩前调整取向,五边形和八边形对周围粒子取向几乎没有约束,因此无法预先调节取向,从而可能被困在多晶态。

总之,团队在前人关于晶格结构转变的基础上,关注了各向异性粒子体系中广泛存在的平动-转动耦合对于固-固相变动力学的影响;对于二维球棍多边形的模拟结果揭示了不同运动模式主导的路径,特别是偏离准平衡假设的路径强调了考虑平动-转动的动力学耦合的必要性。二维分子晶体5近年来成为化学工程和材料学共同关心的热点话题,其中单体仅依赖面内的非共价相互作用结合成稳定的单层晶体。特别地,前人已经发现在Sb2O3二维晶体中,通过外场或温度诱导的固-固相变可以实现导电性的变化,因而可以用于设计相转变分子器件6。尽管本文研究聚焦于模型体系,但过去的研究表明7:不同尺度的物理体系在形状与相互作用层面具有相同对称性时,即使单体尺度和吸引力的物理特征不同,它们仍然能够呈现出相同的平衡态结构或非平衡行为。因此,此项工作不仅进一步发展了固-固相变动力学的理论框架,也有望在具有类似几何形状的单体,如苯、晕苯、凯库勒烯等有机分子8,9以及有修饰位点的胶体球等,形成的二维晶体中得到验证,并进一步为相变分子器件的设计提供理论指导。

这项研究成果近日在Advanced Science期刊(影响因子14.1)上发表,中国科学院理论物理研究所博士生朱睿健同学为论文第一作者,王延颋研究员为通讯作者,中国科学院物理研究所彭毅研究员参与了合作。这一工作得到了国家自然科学基金委员会彭桓武创新研究中心的支持,计算工作在理论物理所先进计算平台、曙光-西安、曙光-太原、曙光-乌镇和天河2号超级计算机上完成。

正文链接:

https://doi.org/10.1002/advs.202517016